LE DÉSHONNEUR DU COMTE DE HORN (1720)

(récit de Bernard Hautecloque)

Le Vendredi Saint de l’an de grâce 1720, à Paris, le crime du comte de Horn bouleversa la chronique, pourtant déjà agitée, de la Régence.1 Et resta comme un des faits divers les plus retentissants de l’histoire criminelle du XVIIIe siècle.

Quand Antoine Joseph, fils cadet du prince de Horn était né, à Bruxelles, en 1697, on aurait pu le considérer comme l’un des plus privilégiés des enfants de son siècle.

Son père, Philippe Emmanuel, « Prince Souverain de Horn et d’ Onésique, comte de Hautekerke, Baussigny et Baillol, Stathouder héréditaire des provinces de Gueldre, de Frise, Prince et Grand Veneur héréditaire du Saint Empire Romain Germanique, Grand d’Espagne de Première classe, Amiral héréditaire de Zélande » (excusez du peu …) était un des représentants les plus brillants de la noblesse des Pays-Bas, c’est-à-dire, de la Belgique actuelle2.

Par sa mère, née Antoinette de Ligne, le nouveau-né était cousin des plus grands noms de toute l’Europe. Ajoutez à cela que les Horn étaient à la tête d’une fortune des plus solides.

UN MOUTON NOIR

Autant son aîné, héritier du titre, Maximilien de Horn, né en 1695, se prépara sans problème à la carrière qu’on lui destinait, autant Antoine découragea vite ses parents et ses précepteurs. Rétif à l’effort comme à la discipline, l’enfant montrait un caractère insolent et désagréable, que la moindre contrariété plongeait dans des crises de fureur. L’étude le rebutait, la Messe l’ennuyait à mourir ; il décida vite que Dieu n’existait pas. Et l’adolescent, pour s’en convaincre, d’accabler d’injures et de blasphèmes son infortuné précepteur…

Antoine de Horn ne devait jamais développer d’autre vocation que celle de la fainéantise ; d’autant qu’il cultivait, depuis son plus jeune âge, les vices de la débauche et de la boisson. Ayant compris qu’on le considérait le mauvais sujet de la famille, l’adolescent avait décidé de jouer son rôle à fond. Il ne s’était d’ailleurs jamais senti à l’aise dans le milieu aristocratique auquel il appartenait pourtant de naissance. Ce qui l’attirait (par faiblesse de caractère ou sous l’influence de néfastes amitiés ?) c’était le demi-monde, les compagnies piquantes, voire franchement faisandées, celles des tripots et des bordels.

Sûr de l’impunité que lui valaient le nom, et l’argent, de son père, ce « sale môme » multiplia les escapades à la limite du fait-divers. On raconte qu’au printemps 1712, quelque part entre Bruxelles et Anvers, il aurait rencontré deux religieux capucins qu’il aurait sommés, sous la menace de son pistolet, de renier Dieu …

La coupe était pleine et son père fit, par punition, engager ce mauvais sujet dans l’Armée. D’un physique plutôt gracile, le jeune homme n’avait jamais montré plus d’enthousiasme, ou même d’intérêt, pour le métier des armes, où son auguste père avait pourtant brillé, que pour quoi que ce soit d’autre. Il était médiocre en équitation et en escrime, la base de l’éducation militaire d’alors.

On remarqua d’ailleurs vite que cet enfant terrible était plus provocateur que vraiment hardi ; et que ses insolences cessaient dès qu’il sentait en face, plus fort et plus décidé que lui. Peu importe ! Même si Mars ne s’était manifestement pas penché sur son berceau, le jeune Horn n’était pas le premier ni le dernier garnement que la Noblesse envoyait à l’Armée pour s’y acheter une conduite.

A LA CORNETTE BLANCHE

Selon la coutume du temps, on lui avait acheté (à quinze ans …) le grade de capitaine et une compagnie dans le régiment de la Cornette Blanche. Le jeune officier ne se pressa pas pour aller s’initier à son métier et encore moins inspecter et exercer les quelque cent gaillards qu’il était censé commander. Durant les cinq ans (1712-1717) qu’il passa aux Armées, le « capitaine » de Horn participa avec un ennui et une nonchalance marqués, aux quelques manœuvres dont il n’avait pas réussi à se faire dispenser. La seule chose que ce jeune cynique appréciait dans l’Armée, c’étaient les beuveries, les jeux d’argent et les nuits d’orgie.

Un jour de 1717, le Généralissime des Armées autrichiennes Louis de Bade lui reprocha, rudement, ses scandaleuses négligences dans le service. Antoine de Horn y répondit avec une insolence qui lui valut un séjour en forteresse militaire. Par considération pour son père, on épargna à l’indigne capitaine la dégradation, mais on lui intima de ne plus reparaître aux Armées.

Bruxelles n’était pas alors une très grande ville, tout le monde y connaissait tout le monde. Et le jeune Comte de Horn, revenu sans regret à la vie civile, y traînait la plus détestable des réputations. Jouisseur cynique, et déjà blasé, il passait ses journées dans l’oisiveté, ses nuits dans la débauche, dilapidant son argent, accumulant les dettes…

D’un naturel plutôt morose, Antoine de Horn, ni cultivé ni spirituel, n’avait guère d’amis. Il n’avait pas non plus cet allant joyeux et féroce qui rendra les roués de son Siècle si difficiles à détester. L’esprit et l’entrain que la Nature ne lui avait pas donnés, le jeune dévoyé allait les chercher dans la boisson.

Trop sûr de lui, il refusait souvent de régler ses dettes, même de jeu, alla jusqu’à tricher aux cartes. Pris sur le fait, en 1719, il fanfaronna, comme s’il s’agissait d’une peccadille. Malheureux écervelé ! Voilà bien la seule faute qu’il ne fallait pas commettre ! Dette de jeu, dette d’honneur.

La société corrompue, le demi-monde dans lequel il évoluait, s’était affranchi de bien des règles, mais pas de celle-ci. La Noblesse était toute indulgence envers ceux de ses pairs qui commettaient vol, viol, voire un meurtre (à condition de s’en prendre à moins puissant qu’eux). Mais tricher au jeu de hasard, voilà un déshonneur qui mettait éternellement au ban de la société, le tricheur et sa famille.

Le prince de Horn, le rouge de la honte au front, régla les dettes de jeu de son vaurien de fils ; ce n’était pas la première fois, mais là, il n’était plus question d’étouffer le scandale. Un tribunal d’honneur déclara Antoine de Horn « perpétuellement indigne de porter l’épée3 ». Personne ne pouvait plus le fréquenter sans risquer d’être perdu de réputation.

À l’automne 1719, le comte n’avait que 22 ans ; mais il avait brûlé sa jeunesse par les deux bouts, et sa santé s’en ressentait déjà. Avec sa taille voûtée, son teint rouge brique de buveur, il semblait deux fois son âge. Les nuits blanches consacrées aux cartes, à l’alcôve et, plus encore, son ivrognerie désormais invétérée, en avaient fait un jeune vieillard.

DESTINATION PARIS

Son père lui avait ordonné de quitter les Pays-Bas pour toujours. Mais où donc aller ? Dans le Paris de la Régence, bien sûr, devenu, depuis la mort du Roi Soleil, quatre ans auparavant, la ville de tous les plaisirs, de toutes les audaces. Paris où le Régent donnait l’exemple d’une vie dissolue, prenant plaisir à faire scandale, dans un tourbillon de libertinage. Paris où, miracle des miracles, un certain Law4 imprimait des papiers qui valaient autant que l’or, pouvant faire de n’importe quel audacieux un millionnaire. Même les alchimistes du Moyen Âge n’avaient pas osé en rêver …

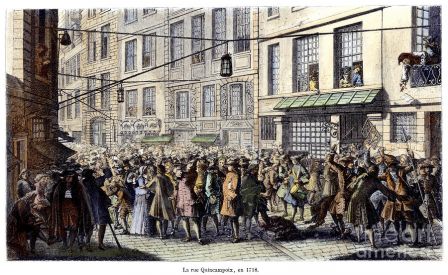

Le système de Law, moins chimérique qu’on ne l’a dit, aurait peut-être pu réussir, s’il avait été géré sagement et honnêtement. Mais, pris dans une véritable folie collective, Law (voir portrait ci-contre) et ses nombreux associés avaient fait de leurs bureaux, rue Quincampoix, une sorte de casino où on faisait banco plusieurs fois par jour.

Ce miroir aux alouettes avait attiré, de toute l’Europe, une foule bigarrée de véritables hommes d’affaires, d’aventuriers, de naïfs et d’aigrefins. La rue Quincampoix était, du matin au soir, encombrée de cette bruyante et houleuse cohue de dupes, venus échanger leurs pièces d’or, leur argenterie contre quelques-uns de ces billets magiques. S’y mêlait toute une faune d’agioteurs, de tire-laines5, de prostituées, d’intermédiaires suspects … Un milieu d’amoraux, de déclassés, de déracinés, bien décidés à s’enrichir vite et facilement, et sans trop de scrupules quant au comment. Un milieu dans lequel Horn se sentait comme un poisson dans l’eau.

Paris n’était pas si loin de Bruxelles, et la nouvelle de sa condamnation comme tricheur par un tribunal d’honneur y avait précédé Antoine de Horn à la vitesse d’un cheval au galop. Les portes de la Noblesse, et même de la Bourgeoisie, claquèrent au nez de celui qui s’était irrémédiablement déclassé.

Déçu, cachant son amertume derrière le masque d’un cynisme toujours plus fanfaronnant, le paria se consola avec celle qui aura été finalement le seul amour, la seule amitié de sa courte et triste vie : la boisson.

Incapable de se déprendre de son autre vice, le jeu, Antoine de Horn se traîna dans les seuls endroits où on l’acceptait désormais, les bouges, les tripots les plus douteux. Mais là aussi, on savait qui il était, et à la suite de quels antécédents il s’était retrouvé à Paris. Là non plus, on n’aimait pas les tricheurs et, comte ou pas, on lui fit très fermement comprendre qu’on l’avait à l’œil et qu’il n’avait vraiment pas intérêt à tenter, à nouveau, de forcer la fortune…

Perdant plus souvent qu’il ne gagnait, le jeune dévoyé accumula, durant l’hiver 1720, un monceau de dettes. Ses créanciers, escortés de « tape-durs » à la stature impressionnante lui firent comprendre que le temps des pirouettes était passé, et que si son honneur était déjà perdu, son épiderme pouvait encore prendre des coups douloureux.

Aux abois, le comte de Horn, qui aurait pu hériter d’une des plus belles fortunes d’Europe, en fut réduit à devenir un vulgaire assassin crapuleux.

LE CRIME DE LA RUE QUINCAMPOIX

Par prudence, il préféra s’adjoindre deux complices, nommés Lestang6 et De Mille, deux malfrats sans scrupule, originaires comme lui, des Pays-Bas. Le plan qu’ils mirent au point n’avait rien de subtil : il s’agissait d’attirer, dans une chambre de l’Hostellerie de l’Épée de bois, au croisement de la rue de Venise et de la rue Quincampoix7, sous prétexte de lui acheter un paquet d’actions de la Compagnie du Mississippi, un agioteur, à la réputation douteuse, nommé Lacroix.

On lui donna rendez-vous le matin du Vendredi Saint, le 22 mars 1720. Pour mettre en confiance la victime, on lui offrit d’abord à boire, s’assura qu’il avait bien, dans son portefeuille, les actions promises. Puis, le jugeant mûr, les trois gredins passèrent à l’action.

S’étant placé derrière la chaise de Lacroix, Horn le ceintura en lui jetant un drap sur la tête. Tandis que ses deux complices lardaient l’agioteur de coups de couteau.

Ces militaires n’avaient décidément pas la main très sûre car, loin de mourir sur le coup, l’infortuné Lacroix poussa des cris qu’on entendit dans toute l’auberge. Il se débattait avec l’énergie du désespoir tandis que ses assaillants, pris de panique, le frappaient furieusement, pour le faire taire. « Mais frappez donc au cœur, imbéciles ! » tempêtait de Horn. « Au cœur ! »

Quand après une minute interminable, l’agioteur rendit enfin l’âme, ses trois agresseurs étaient éclaboussés de sang, tout comme le parquet et les murs. Et surtout, plusieurs clients et garçons de l’hostellerie, ameutés par le vacarme, frappaient déjà rudement à la porte de la chambre, exigeant de savoir « Qu’est-ce qui se passe là-dedans ? » Les trois malfaiteurs n’eurent d’autre ressource que de sauter par la fenêtre et de s’enfuir dans la rue, chacun pour soi.

Lestang réussit à disparaître dans la foule, et à échapper aux recherches en se cachant. Mais De Mille se blessa en atterrissant sur le pavé, et fut tout de suite appréhendé.

Horn parvint à s’éloigner. Mais ses vêtements couverts de sang attirèrent l’attention des passants qui l’interpellèrent. Payant d’audace, Horn affirma avoir été victime d’une agression. Et il se dirigea, escorté d’une foule de badauds, vers le bureau du guet, pour y porter plainte. Mais, confronté aux incohérences de son récit, dénoncé par son complice et reconnu par le personnel de l’auberge, De Horn abandonna vite la lutte, et passa des aveux complets.

L’EXÉCUTION DE L'INFAMIE

À première vue, il s’agissait là d’un fait-divers plutôt banal. En 1666, un demi-siècle plus tôt, Boileau écrivait, avec justesse, que « le bois le plus funeste et le moins fréquenté est, au prix de (=comparé à) Paris, un lieu de sûreté. » Depuis, grâce à la politique intelligente et énergique des lieutenants de police La Reynie et d’ Argenson, les choses s’étaient un peu améliorées. Mais un peu seulement. Des assassinats sanglants, il s’en commettait tous les jours. La plupart du temps, on n’en retrouvait jamais les auteurs : ce que nous nommerions le taux d’élucidation était très bas. La police n’avait guère de moyens d’investigation, et rien n’était plus facile que de changer d’identité. Quasi assurés de l’impunité, à moins d’être pris sur le fait8, les assassins pullulaient.

Si le comte de Horn avait trucidé un passant lui ayant manqué de respect, ou même une servante qui repoussait ses avances, il n’aurait pas eu grand’ chose à redouter de la Justice. Tout au plus lui aurait-on demandé de quitter Paris.

Mais assassiner pour de l’argent, c’était tout autre chose. Le crime de la rue Quincampoix était sordide, sans excuse, indigne d’un noble. Et il l’avait commis le jour du Vendredi Saint … Voilà bien le signe que le monde marchait décidément sur la tête … Depuis le début de la Régence, on en avait vu de toutes les couleurs, mais le crime du comte de Horn fut un scandale immense. Peut-être l’un des plus retentissants du XVIIIe siècle.

Il faut comprendre qu’après l’immobilisme de l’interminable fin du règne du Roi Soleil, Paris vivait la Régence comme une vertigineuse fuite en avant. Les esprits voguaient comme sur des montagnes russes, passant, sans transition, de l’enthousiasme à la dépression. Tout semblait possible, le meilleur comme le pire. Selon les cyniques, puisque, de toutes façons, le système de Law, l’État, le monde entier allait s’effondrer demain, autant en profiter tant qu’on le pouvait encore … Les impressionnables n’étaient pas certains de ne pas assister aux prémices de l’Apocalypse.

Le Régent avait compris combien cette agitation pouvait être, à la fin, déstabilisante pour le pouvoir, et il donna des ordres pour en finir le plus vite possible avec le comte de Horn. Sous l’Ancien Régime, une fois les faits établis, la procédure criminelle était extrêmement rapide : il n’y avait ni débat public ni intervention d’un avocat. Le matin du mardi de Pâques, 26 mars 1720, Horn et De Mille furent condamnés à mort, par la Cour du Châtelet (voir gravure supra). Sentence sans appel et exécutable le jour même. Mais, et la nouvelle fit l’effet d’une bombe, les juges précisèrent que le supplice serait celui de la roue.

Au XVIIIe siècle, les condamnés à mort étaient, pour la plupart, pendus, le supplice de la roue étant réservé aux assassinats jugés particulièrement graves, notamment ceux des bandits de grand chemin. On attachait d’abord le condamné sur une croix de Saint André, pour, en quatorze coups d’une lourde barre de fer, lui briser tous les membres, la cage thoracique et la colonne vertébrale. Ensuite, on le laissait agoniser plusieurs heures, allongé à plat dos sur une roue de charrette, face contre ciel.

La roue était un supplice inhumainement douloureux, mais surtout infamant, indigne d’un gentilhomme9. Sous l’Ancien régime, les Nobles condamnés à mort étaient décapités, et c’était là un privilège auxquels ils tenaient beaucoup. Or, ce privilège, les juges du Châtelet (sûrement sur les instructions du Régent) avaient décidé d’en priver le Comte assassin.

Dans la Noblesse, ce ne fut qu’un tollé. Tout ce qui portait un nom fit le siège de Philippe d’Orléans. Non pour qu’il gracie Horn, mais pour qu’il lui concède la décapitation, seul supplice digne de son rang. En vain : soucieux d’apaiser les esprits, le Régent demeura inflexible10. Il aurait déclaré : « Quand on a du mauvais sang, on se le tire. » Et,paraphrasant Thomas Corneille : « C’est le crime qui fait honte, non pas l’échafaud.11 »

On se tromperait en supposant cette démarche de la noblesse, presque en corps constitué, inspirée par la volonté d’assurer l’impunité à un de ses pairs, ou par une quelconque sympathie pour le condamné. A leurs yeux, le Comte de Horn était la honte de toute la noblesse, une basse canaille qui avait cent fois mérité la mort, un membre pourri qu’il fallait trancher. Mais l’aristocratie sentait confusément qu’exécuter, comme un vulgaire bandit de grand chemin, sous les insultes de la populace, un représentant de la noblesse, fût-il taré, c’était implicitement remettre en cause les privilèges, les principes sur lesquels reposait toute la société de l’Ancien régime.

Les pendaisons étaient déjà un spectacle apprécié des Parisiens, toutes classes confondues; mais les exécutions sur la roue, relativement rares, attiraient de véritables foules. L’après-midi du 26 mars, la place de Grève12 était noire de monde.

Il serait tentant de représenter la population parisienne conspuer en Antoine de Horn toutes les tares et les vices d’un Régime détesté. Mais le faire (et beaucoup d’auteurs ne s’en sont pas gênés …) serait commettre un anachronisme. Bien sûr, soixante-dix ans plus tard, les Parisiens voueront les « aristocrates à la lanterne » et applaudiront à l’exécution de ces « monstres scélérats ».

Mais, en 1720, l’ère des Lumières n’en était qu’à son prologue. Et si l’intelligentsia commençait à critiquer les abus du système monarchique et aristocratique13, personne ne le remettait encore en cause. Ne serait-ce que parce qu’on n’imaginait pas ce qu’il pourrait y avoir à la place.

Les Parisiens pouvaient alors applaudir l’exécution du meurtrier comte de Horn sans y voir une signification politique. Un peu comme, sous d’autres latitudes, ils se seraient précipités à une corrida où étaient annoncés des « toros muy bravos ».

Et là, la distribution était de choix : un comte apparenté à la meilleure noblesse d’Europe … Le public devait pourtant être frustré : on n’avait pas porté le cinquième coup de barre de fer à Antoine de Horn que celui-ci s’évanouissait de douleur, hué et insulté d’importance par la foule qui comptait bien savourer le spectacle de sa souffrance. Le bourreau ne put le réanimer, ce qui lui valut, à lui aussi, de se faire insulter, de se faire traiter de vendu. Il était, en effet fréquent que le bourreau (sur ordre du tribunal, ou parce que la famille du supplicié l’avait payé) étrangle discrètement le supplicié, pour abréger ses souffrances. Mais ce n’était pas le cas cette fois-ci : le bourreau avait reçu des ordres pour être particulièrement impitoyable …

Par compensation, et pour contenter le public, il « fignola » l’exécution de De Mille, à la constitution plus solide, qui, lui, agonisa plusieurs heures. Et le public se dispersa, avec le sentiment d’avoir assisté à un événement historique.

--------------------------------------------------------------------------------------

NOTES

1– En 1715, Louis XIV avait expiré à l’âge (très avancé pour l’époque) de 77 ans. Son fils et son petit fils étaient morts avant lui et le Dauphin, son arrière petit-fils, le futur Louis XV, n’était qu’un enfant de cinq ans, bien incapable d’assumer la fonction de Chef d’État avant de nombreuses années. On organisa donc une Régence, confiée au neveu du défunt Roi, Philippe d’Orléans. Elle devait durer jusqu’à la mort de celui-ci, en 1723.

2– Ce que nous nommons, depuis le début du XIX° siècle, les Pays-Bas constituaient alors les Provinces Unies.

3– Porter l’épée étant un privilège de la Noblesse, en priver Antoine de Horn revenait à le mettre au ban de ses pairs.

4– Très en avance, beaucoup trop en avance, sur son temps, le Régent voulait desserrer le carcan de l’absolutisme et du colbertisme, notamment dans le domaine économique. Ébloui par les projets mirobolants d’un aventurier écossais, John Law, il en avait fait le maître des finances. Et l’avait autorisé à introduire la monnaie fiduciaire, des billets de banque basés, non sur du métal précieux, mais sur la Compagnie du Mississippi, présenté comme un nouvel Eldorado.

5– Aujourd’hui, on dirait « pickpockets »

6– Certains documents le nomment « d’Étampes » et le disent piémontais. Détails impossibles à vérifier.

7– Le bâtiment existe toujours, au 54 de la rue Quincampoix.

8– Lestang (ou d’Étampes) par exemple, l’autre complice de Horn, étant parvenu à échapper à l’arrestation, ne fut jamais retrouvé ni jugé. Et personne ne sait ce qu’il est devenu.

9– Notons toutefois qu’un autre noble, le Breton Guy Eder de la Fontenelle, avait déjà été roué, en 1602. En 1653, à Pézenas, on signale la condamnation à la roue de quatre autres seigneurs brigands, mais là, la sentence ne semble pas avoir été appliquée.

10– Dans ses Mémoires, le comte de Saint-Simon se vante d’avoir obtenu, du Régent, le remplacement de la roue par la décapitation. Mais qu’après son départ, les partisans de la fermeté, à commencer par le Premier Ministre Dubois, l’auraient finalement emporté. Un détail intéressant : Horn était Brabançon, donc sujet étranger. Les juges, et le Régent, auraient-ils eu l’audace de faire rouer Horn s’il avait été Français ?

11– Pour la petite histoire : Charlotte Corday, au moment d’être exécutée, le 17 juillet 1793, fera exactement la même citation.

12– L’actuelle place parisienne de l’Hôtel de Ville.

13– De cette époque datent le Télémaque de Fénelon, Les Lettres Persanes de Montesquieu, les premières épigrammes de Voltaire. Mais les œuvres proprement politiques (entendons : qui ne se contentaient pas de critiquer ou de railler, mais qui proposaient des alternatives, fussent-elles chimériques, à la monarchie absolue) n’apparaîtront que quinze, vingt ans plus tard.

Commentaires

J'ai pris un grand plaisir à cette lecture. Ce récit relaté par Bernard Hautecloque est toujours très instructif et écrit de manière si simple et agréable que même les informations sur la législation d'Ancien régime sont abordables. Mais c'est surtout pour l'histoire en elle-même que j'ai apprécié cette lecture.

MelliouDonc, je recommande vivement cette lecture d'autant que l'histoire du comte de Horn est largement méconnue.